中国最古の薬物書『神農本草書(しんのうほんぞうきょう)』。成立年代は定かではありませんが、一般的には1~2世紀頃といわれています。

この本のタイトルにもある“神農”。神農は、約4000-5000年前の古代中国の神。身近な草木の薬効を調べるために自らの体を使って調べ、何度も毒にあたっては薬草の力で甦ったといわれています。こうして発見した薬によって多くの民衆が救われ、神農は薬祖神として祀られるようになりました。

神農は「民衆に食用と毒草の違いを教え、知識を広めた人」です。このとき多くの植物を口にした神農は、1日に70回も中毒になり、毒に当たる度にお茶を飲んで解毒したといわれます。

そうです、お茶はもともと“解毒薬”なのです。

日本ではどうだったのでしょうか。

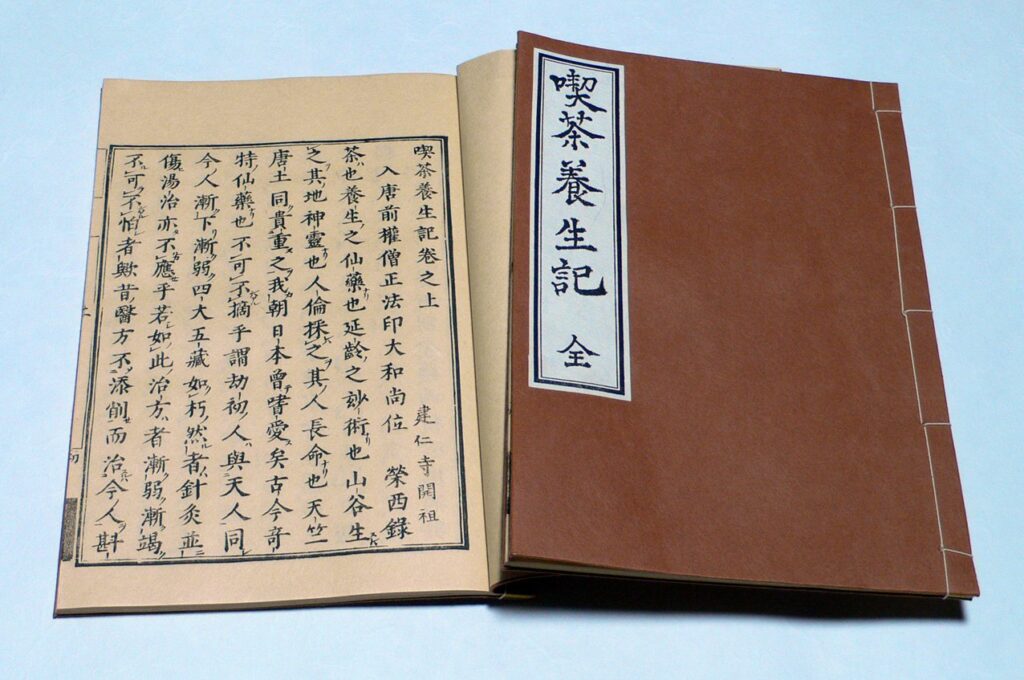

日本最古のお茶に関する本には、臨済宗の開祖・栄西が記した『喫茶養生記』があります。これを読んでみると「茶は健康増進のための素晴らしい薬であり、寿命を延ばす優れた手立てである。」と書かれています。実際に当時お茶は薬として飲用されており、実際に栄西は平均寿命が25歳前後だった鎌倉時代に74歳まで長生きしました。おそるべし、お茶のパワー。

調べてみると、どうやらお茶は、古代中国から始まり日本でも早い時期から薬として重宝されてきたようです。では医学が発達した現代では、お茶の薬効はどのように認識されているのでしょう?

NHK『ためしてガッテン』でお茶を特集した回がありました。番組内では、ガンによる死亡率とお茶の関係について調査していました。放送内容をまとめると以下のようになります。

- お茶産地・静岡県の掛川、藤枝、磐田、浜松市はがん死亡率が少ないという統計が有る

- 静岡では湯呑の非水溶性成分(沈澱した茶葉・茎)を残さず飲む習慣が有る

- 静岡式飲み方を試したところ、善玉菌の割合が10日で15%増えた

- 非水溶性成分(沈澱した茶葉・茎)の薬効効果を証明

参照:PRESIDENT Online『「ためしてガッテン」も大注目…がん死亡率が日本でもっとも低い掛川市で飲まれている”特殊なお茶”』

がんは現代日本において「国民病」とも呼ばれ、日本人の2人に1人が一生のうちにがんと診断される可能性がある病気とされています。現代人の強敵・がんにもお茶が効くというのです。

そもそも、お茶の何の成分がこういった病に効果的なのでしょうか?お茶に含まれる含有量を調べてみると、水溶性成分としてはカテキンが、非水溶成分としては食物繊維が最も多いことがわかりました。

ここで改めてカテキンとは何か考えてみましょう。日本カテキン学会のホームページに以下のような図が掲載されていました。

上の図を見ると、カテキンはポリフェノールでもあれば、フラボノイドでもあるといいます。ポリフェノールとフラボノイド、抗酸化作用を持つ2つの成分の中でも、カテキンは最も純度の高い成分であることがわかります。

また図の中にはカテキンの主な成分として以下の4つの種類があると示されています。

- エピガロカテキンガレート(EGCG)

- エピカテキンガレート(ECG)

- エピガロカテキン(EGC)

- エピカテキン(EC)

このうち最も抗酸化作用が強いのがエピガロカテキンガレート(EGCG)で、抗酸化力はビタミンCの約90倍、ビタミンEの約23倍といわれています。またエピカテキンガレート(ECG)はマクロファージと呼ばれる白血球の一種で、免疫機能の中心的役割を果たす食細胞の働きを活性化させます。

こうして見ていくと、お茶には人間の体を強く丈夫にする成分がふんだんに含まれていることがわかりました。更にもう少しつっこんで考えてみましょう。お茶と一言にいってもその種類は様々。緑茶、番茶、ウーロン茶、紅茶と、見た目も製法も全く違います。ではこれらのお茶の種類の中で、最も薬効成分の高いお茶はどれなのでしょう?

辿り着いた先が、“中級釜炒り茶”でした。

玉露でも番茶でも紅茶でもなく、答えは中級釜炒り茶。中級ということは上級もあります。中級釜炒り茶と上級釜炒り茶の判断基準は「色・艶・茎が混じっているか」です。つまりは茎が多いと中級になるのですが、お茶の茎は葉の何倍も非水溶性の薬効成分を含んでいて薬効効果が高い。

私が求めるお茶は、子供から妊婦さんまで安心して飲めるお茶。私の作るお茶は、カフェインを無くし茎の含有量を多くした“三年番茶”、という結論に達しました。